Je m’étais promis de ne plus céder à la mode des commémorations commandées par les comptes ronds le long du calendrier. Or, le lundi 6 juillet cela fera dix ans que Claude Simon aura quitté cette terre, lui qui ne croyait pas au ciel. Par coïncidence, cet été 2005 j’avais commencé de relire ses romans l’un après l’autre en débutant par Le Vent. Le 14 juillet après-midi j’étais allé visiter sa tombe au cimetière de Montmartre avec un ami, Benoît de Tréglodé. À l’entrée nous avions demandé où la trouver, sa tombe. Le gardien nous avait regardé avant de plonger dans son registre, demandant :

Je m’étais promis de ne plus céder à la mode des commémorations commandées par les comptes ronds le long du calendrier. Or, le lundi 6 juillet cela fera dix ans que Claude Simon aura quitté cette terre, lui qui ne croyait pas au ciel. Par coïncidence, cet été 2005 j’avais commencé de relire ses romans l’un après l’autre en débutant par Le Vent. Le 14 juillet après-midi j’étais allé visiter sa tombe au cimetière de Montmartre avec un ami, Benoît de Tréglodé. À l’entrée nous avions demandé où la trouver, sa tombe. Le gardien nous avait regardé avant de plonger dans son registre, demandant :

— C’est un parent à vous ?

Sans aller jusqu’aux deux millions de personnes accourues suivre les cérémonies funéraires qui célébrèrent Victor Hugo le 31 mai 1885, et toutes choses étant égales par ailleurs, mesurons le gouffre de discrétion dans lequel est tombée la littérature. Une affaire privée en somme. Soit. Le XVIIIe siècle a eu Voltaire. Le XIXe siècle a eu Hugo. Et le XXe ? L’histrion mythomane Malraux ?

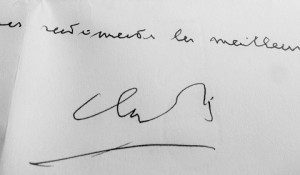

Deux ans avant sa mort, j’avais écrit à Claude Simon en lui donnant mon tiercé gagnant des romanciers dans notre belle langue sur ce segment temporel : Proust, l’enfermé de la rue Hamelin ; Céline, l’affreux de Meudon ; lui enfin, le Nobel de la place Monge. Il m’avait répondu gentiment, de son écriture tremblante de vieillard qui avait une longue vie durant foré quelques unes des dimensions du temps, dans l’étagement infini des participes présents, terminant par ces mots d’une résonance particulière pour un écrivain de son envergure : « […] je peux à peine tenir un stylo. » J’arrivai trop tard. Mais l’écriture est toujours un retard. Un retour. Un anachronisme. Comme les commémorations.